Institution des lecteurs et des acolytes

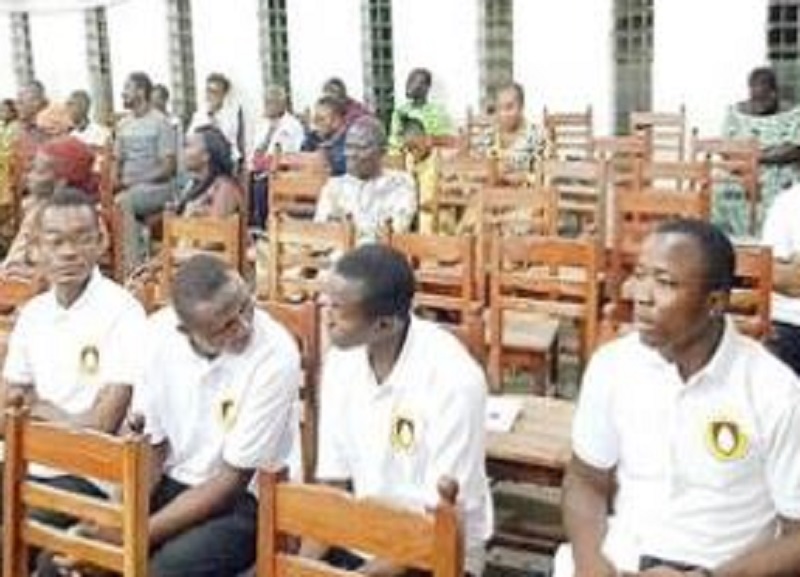

Homélie pour l’institution au Lectorat et à l’Acolytat des frères Silas Nizigiyimana, Roger Mobio, Dominique Wéléké, Ange-Dominique Tanoé et Wilfried Bamouni, le 18 novembre 2023 à Abidjan

Chers frères Silas, Roger, Dominique, Ange Dominique et Wilfried,

Vous recevez aujourd’hui les ministères de l’acolytat et du lectorat. Deux ministères institués qui vous habilitent, dans l’Église, à accomplir des services spécifiques au sein du peuple de Dieu. Dans le cadre de nos pratiques, nous exercerez ces ministères dans la prédication, l’accompagnement de groupes, la catéchèse, le service de l’autel et la distribution du pain de vie au cours des célébrations eucharistiques comme aux absents, aux malades.

La prière de l’Église pour vous à l’occasion de cette institution implore que vous vous laissiez formés par la Parole de Dieu pour l’annoncer fidèlement ; que vous puissiez grandir dans la foi et la charité, que vous sachiez animer la prière dans l’assemblée, que vous distribuez le pain de vie.

Au regard du passage d’évangile de ce jour, je voudrais insister sur la prière qui peut être considérée comme un point commun à toutes les tâches attendues de vous. Saint Luc introduit la parabole de l’évangile de ce jour donnant explicitement la raison pour laquelle Jésus la propose : « pour montrer à ses disciples qu’il faut toujours prier sans se décourager ». Dans la parabole, Jésus met en scène deux personnages.

Un juge sans justice, « qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes », un juge sans foi ni loi, un juge inique qui fait tout le contraire de ce qu’il est sensé accomplir. La veuve, dans la Bible, c’est l’exemple type de la personne vulnérable, du pauvre sans défense. Le juge lui a le pouvoir que lui confère sa fonction, pouvoir dont il abuse d’ailleurs. La veuve n’a rien sinon la force de son désir de justice, l’ardeur de sa faim et de sa soif de justice .

À force d’insistance et de persévérance, elle finit par avoir raison de l’attitude de mépris du juge qui va accéder à sa demande et la rétablir dans ses droits. Il faut noter qu’avant de donner satisfaction à la veuve, ce juge se dit : « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer. »

En reprenant ainsi, et mot pour mot, ce qui est dit de lui au départ, il affirme clairement n’avoir pas évolué ; il assume d’ailleurs ce qu’on dit de lui, il est resté égal à lui-même ; en clair il n’a pas changé. Et pourtant, il accepte à la demande de la veuve. La veuve non plus n’a pas renoncé, elle a persévéré et insisté. Sa soif de justice a eu raison de la suffisance du juge ; sa pauvreté et son humilité ont triomphé de l’orgueil et de l’égoïsme de ce juge. En définitive, ce dernier a agi, non au profit la veuve mais pour lui-même, pour avoir la paix, pour préserver sa tranquillité, pour éviter d’être ennuyé. Il a donc agi par égoïsme. Si même un mauvais juge finit par rendre justice, à plus forte, Dieu qui est juste, écoutera-t-il la prière des disciples son Christ.

Nous le savons, la parabole est un genre littéraire par laquelle Jésus raconte une histoire qui aurait pu se passer et dont la pointe c’est de nous dévoiler quelque chose du mystère de Dieu et de son Royaume et du mystère de l’homme. À travers cette parabole, nous avons quelques traits de Dieu.

Dieu ne change pas. Sa volonté la plus constante, c’est le bonheur de l’homme, qu’il soit heureux et cela, non pas tant en raison des mérites de l’homme que de sa fidélité à lui-même. Il a nous créés par amour pour nous faire partager sa vie ; et depuis la chute, il ne cesse de nous poursuivre de son amour, sollicitant notre adhésion à son projet de vie et de bonheur, sans cesse proposé. Il nous fait la grâce d’être les hérauts de cette Bonne Nouvelle.

Dieu est Juste, et la justice de Dieu, c’est sa fidélité à ses promesses. Dire de Dieu qu’il est juste, c’est affirmer d’une part qu’il veut le bien de l’homme et d’autre part qu’il est fidèle à lui-même et à ses engagements, en particulier à la grande promesse faite à Abraham : « En toi seront bénies toutes les familles de la terre » (Gn12, 2-3). Dieu se révèle juste en plénitude quand il réalise en Jésus-Christ le salut de l’humanité, conformément à son dessein d’amour. Quand Dieu justifie l’homme, c’est que librement, par fidélité à lui-même, Il prononce sur l’homme un verdict de grâce qui le sauve du péché et lui donne, de façon totalement gratuite, accès aux biens de la promesse.

La veuve qui persévère dans sa quête de justice traduit le fait que nous sommes des êtres de désir et que par-delà la multiplicité de nos désirs, un désir de fond, un désir fondamental nous habite : le désir du bonheur, la soif d’être heureux, de coïncider pleinement avec nous-mêmes, dans la paix en nous et autour de nous.

Ainsi, d’une part, Dieu veut notre bonheur et d’autre part nous sommes des êtres animés par le désir d’être heureux. Mais dire cela, ne nous autorise pas à faire l’impasse sur ces sentiments d’échec que nous éprouvons parfois dans la prière. Dieu n’exauce pas nos prières, santé, réussite dans les études, emploi, vie sentimentale, mariage, épanouissement dans le ménage, réussite au plan professionnel, avoir des enfants et réussir leur éducation, être à l’abri de tout danger, de tout mal, avoir la force de résister aux tentations. Que dire alors de la prière ?

La prière est un acte de foi

Le pape Benoît XVI de vénéré mémoire a écrit : « Qu’aucun de nous ne devienne paresseux dans la foi. Elle est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. » (Porta Fidei). La foi n'est pas un objet qu'on possède une fois pour toutes mais un milieu vital où l’on progresse dans la fidélité à l’enseignement de l’Église.

Il est important d’investir de l’énergie et du temps dans sa vie de foi. De la même manière que l’on s’investit pour assurer son avenir humain, on doit prendre soin de sa connaissance et de sa croissance spirituelle. Cela passe bien entendu par une vie sacramentelle régulière, la lecture, la méditation et l’étude de la Parole de Dieu, la lecture de la vie des saints. En somme, saisir toutes les occasions qui permettent d’aller de l’avant dans la connaissance de Dieu. C’est ainsi que nous pouvons entretenir une relation de proximité, d’amitié avec Dieu. Car c’est enraciné en Dieu et en sa Parole et fortifiés par son Esprit que nous pourrons trouver les attitudes adéquates et formuler des prières qui lui plaisent.

Cependant, il est des attitudes dont nous devons nous départir. Il est des expressions de foi qui posent un problème. Pour beaucoup et de plus en plus, la foi n’est plus la foi au Dieu vivant mais la foi en une « Foi » grâce à laquelle tout nous serait possible, car le Christ a dit : « Lorsque vous priez, croyez déjà que vous avez obtenu ce que vous demandez ». Dès lors, ce qui est recherché, c’est la conviction d’avoir cette « Foi » même en dépit de l’évidence et du raisonnable. Ainsi, nous ne voulons pas être dans les dispositions d’accueil pour recevoir tout bien de Dieu mais nous voulons comme le lui arracher, lui forcer la main.

La prière doit être un engagement. En effet, Dieu est le Dieu de l’impossible, mais l’homme peut faire le possible. Il y a lieu, au nom de notre foi en Dieu, de rejeter les regards et attitudes dévalorisants, de s’engager à discerner et à faire le possible en notre pouvoir. Il s’agit de ne pas adopter une attitude passive mais de mettre en œuvre nos capacités pour agir avec la grâce de Dieu. C’est l’effort que Dieu bénit, soutient et fait triompher. Dans la prière, Dieu bénit, soutient et renforce le travail de l’homme.

De plus, la prière n’est pas de la magie. Le Christ n’a pas transformé la pierre en pain comme le lui suggérait le tentateur ; mais plus tard, il multipliera le pain pour nourrir une foule de disciples.

La prière doit être soutenue et persévérante comme pour la veuve. Parfois, on peut prier pour une situation et qu’elle en vienne, au fur et à mesure de nos supplications, à se dégrader, se compliquer, à dégénérer. Que faire, Dieu écoute-t-il vraiment ? Il arrive justement que lorsque la situation commence par évoluer dans le sens que nous ne souhaitons pas, on baisse les bras ; c’est fini, Dieu n’entend pas, cela peut être un piège. C’est parfois un indice que la prière porte et donc qu’il faut persévérer et solliciter la communion priante des frères et sœurs et de la communauté. La vie spirituelle peut se manifester clairement comme un combat où seule la ténacité, la constance et la confiance en Dieu permettent de tenir. Il faut accorder à Dieu le délai qu’il se donne pour nous.

Il y a aussi la légitimité et la justesse de notre requête, de notre demande. Parfois, la prière est mauvaise : Saint Jacques dit : « vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts ».

Il arrive aussi qu’on ait une bonne compréhension de la prière comme un acte de foi authentique, qu’on fasse preuve de persévérance avec une requête légitime et que toutefois, notre cause ne soit pas entendue. Cela doit nous conduire à l’abandon. Consentir à s’abandonner entre les mains de Dieu en dépit de tout produit aussi des retournements de situations extraordinaires. Il nous faut alors prendre toute la mesure de ce que nous exprimons dans la troisième demande du Notre Père : Que ta volonté soit faite. En définitive, notre prière essentielle ne devrait-elle pas être : « Seigneur, que ta volonté soit faite » ?

Seigneur que ta volonté soit faite dans la vie de nos frères Silas, Roger, Dominique, Ange-Dominique et Wilfried. Achève en eux, ce que tu as commencé ! Amen !

Fr. Bertrand Claude AKPAGBE, op.

Action de grâce pour les ordinations diaconale et sacerdotale

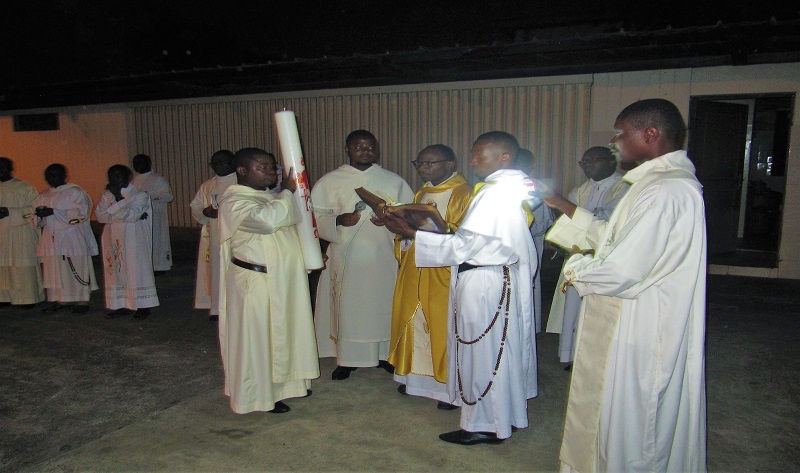

Le samedi 2 septembre 2023 au Sanctuaire Marial Notre-Dame de la Miséricorde Divine à Allada (diocèse de Cotonou), Frère Franck KPENDE, op (Diacre), Frère Rodrigue GANFLE, op (Prêtre) et Frère Stanislas SEDAGBANDE, op (Diacre) ont été ordonnés respectivement prêtre et diacres par Mgr Roger HOUNGBEDJI, op, Archevêque de Cotonou. Le dimanche 3 septembre 2023 fut le jour choisi par nos frères pour rendre grâce à Dieu en l’église conventuelle de la Fraternité Saint-Dominique à Cotonou.

Ordination

Vingt-six, c’est le nombre exact des candidats qui ont été ordonnés prêtres et diacres au Sanctuaire Marial Notre-Dame de la Miséricorde Divine à Allada : 13 diacres (11 Diocésains, 2 Dominicains), 13 prêtres (9 Diocésains, 1 Dominicain, 2 frères de saint Augustin et 1 Frère Mineur). Après la salutation de l’Archevêque, « la paix soit avec vous », les candidats furent présentés successivement à Monseigneur Roger HOUNGBEDJI qui, après interrogation, accepta de les ordonner respectivement diacres et prêtres. Dans son homélie, Monseigneur Roger HOUNGBEDJI, op, a commencé par bénir le Seigneur, « lui qui ne cesse de susciter dans son Église des âmes généreuses qui, touchées par la grâce spéciale de la vocation, n’hésitent pas à consacrer leur vie au Seigneur, dans une totale abnégation à son service ».

Il a souligné que la floraison des vocations en ce moment critique de la vie de l’Église est la belle preuve que cette dernière n’est pas une institution humaine. Après avoir exhorté les candidats « à faire des progrès continus » dans leur marche au quotidien avec le Christ pour que leur vie s’en trouve transformée et épanouie, Monseigneur Roger s’est exprimé en ces termes : « mon souhait pour vous est que votre vie sacerdotale soit la plus rayonnante, la plus épanouissante, la plus resplendissante que possible, qu’elle vous rende capable de produire beaucoup de fruits à la manière des bons et fidèles serviteurs (…).

Pour que votre sacerdoce soit fructueux, trois conditions majeures me semblent indispensables : vivre en communion avec le Seigneur, être des prêtres entièrement donnés à leur ministère de pasteur, s’engager à mener une vie de communion fraternelle ».

L’homélie terminée, ce fut la liturgie du sacrement. Après les promesses des candidats et la litanie des saints, l’archevêque de Cotonou procéda aux différentes ordinations. Notons que frère Rodrigue GANFLE, op (nouveau prêtre) a été revêtu des ornements sacerdotaux par frère Didier AKONWOUNKPAN, op.

Après la messe, les frères dominicains ont organisé une réjouissance dans la ville d’Allada, en attendant celle du lendemain à Cotonou à l’occasion de la messe d’action de grâce.

Messe d’Action de grâce

Le dimanche 3 septembre 2023, le 22e du temps ordinaire, nos frères Franck KPENDE, op, (diacres), Rodrigue GANFLE, op (prêtre) et Stanislas SEDAGBANDE, op, ont rendu grâce au Seigneur pour leur ordination sacerdotale en la chapelle conventuelle des Frères Prêcheurs à Cotonou. Ils ont ainsi donné aux familiers de cette fraternité Saint-Dominique, à leurs parents, amis et proches une belle occasion de rendre grâce à Dieu avec eux. Cette célébration a eu pour cadre le festin « que Dieu prépare en son Fils-Unique, pour l’humanité pécheresse, pour lui faire communier à l’amour et à l’ivresse de l’Esprit Saint. »

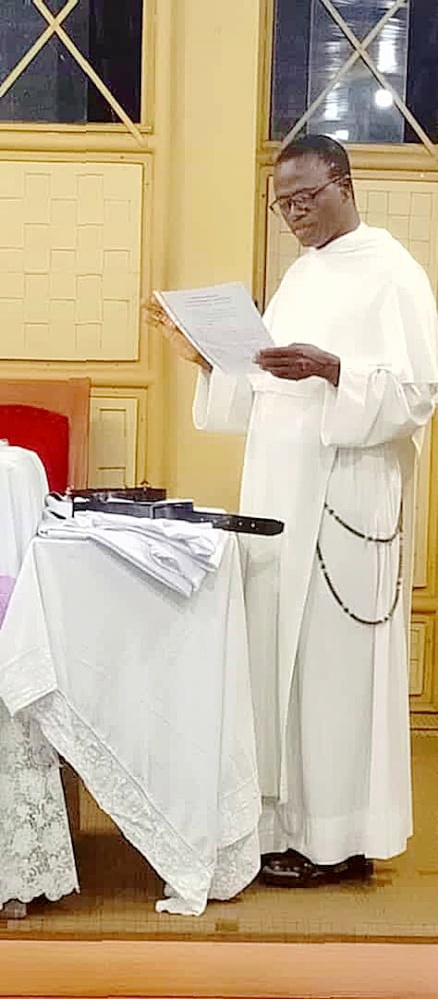

C’est ainsi qu’au rang des concélébrants venus des différents pays de notre diète provinciale pour communier à cette célébration eucharistique, le frère Gilles SOGLO, op, a été choisi par les nouveaux ordonnés pour joindre sa parole à celle de l’auteur sacré.

Partant de l’Évangile où Pierre exprime son étonnement face à l’annonce de la passion du Christ, l’accent a d’abord été mis sur la réponse de Jésus à Pierre : « passe derrière moi Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » (Mt 16, 23) De cela, le frère Gilles a fait observer « qu’être prêtre ou diacre ne signifie pas que toutes nos paroles dans toutes les circonstances sont des paroles bonnes, des paroles justes, tous les jours ».

L’ordination, a-t-il ajouté, ne place pas le clerc au-dessus de la communauté chrétienne. Elle est un don de Dieu qui nécessite la grâce de l’humilité au service de la vérité et de la charité du Christ. Elle implique le renoncement à toute prétention en vue de prendre le chemin de la croix à la suite du Christ lui-même.

Le prédicateur a fait remarquer que dans la vie chrétienne, la vie religieuse et sacerdotale, la priorité est toujours « devant » ! C’est le Christ qui indique la route à suivre et le disciple est appelé à s’ouvrir à une vie d’ascèse à laquelle s’ajoute la dimension de piété. Le frère Gilles a donc invité nos frères Franck, Rodrigue et Stanislas à rechercher constamment la proximité du Seigneur lui-même afin d’être marqués du sceau de l’Esprit saint. Comme y invite saint Paul, ils ne devront pas prendre pour modèle le monde présent, mais se transformer en renouvelant la façon de penser avec le Christ comme modèle. C’est à ce titre que les frères pourront dire comme Jérémie, jour après jour : « Seigneur, tu m’as séduit et j’ai été séduit. Tu m’as saisi et as réussi » (Jr 20, 7).

Pour finir son propos, le frère Gilles n’a pas manqué de remercier la famille dominicaine présente à Cotonou et qui fête cette année son jubilé d’Or de présence sur le territoire béninois. Apportant leur gaieté à la liesse du jour, les enfants de la Fraternité Saint-Dominique à Cotonou qui sont reçus à leurs différents examens scolaires et universitaires, ont manifesté leur reconnaissance au Seigneur et ont été confiés à la protection de la Vierge Marie.

Après la communion eucharistique, l’Action de grâce s’est poursuivie avec le partage d’un repas fraternel dans le jardin de la communauté.

Frère Alain-Chéron CATARIA, op. & Frère Joseph M. BARRETO, op.

Entrée au noviciat Saint Martin de Porrès - Cotonou

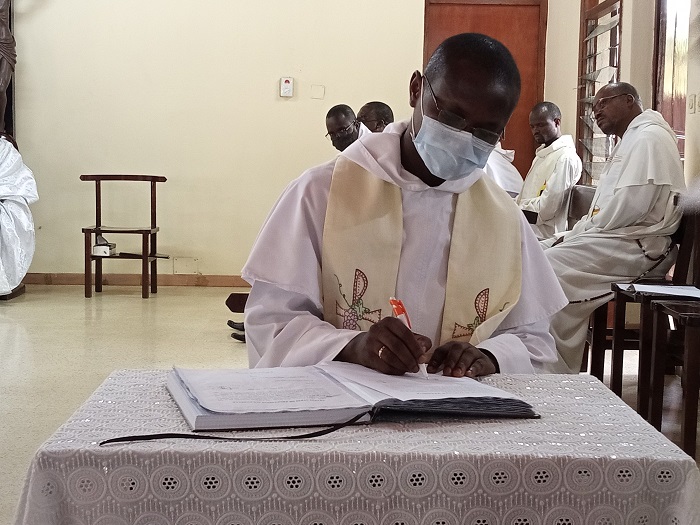

Quatre (4) jeunes ont fait leur entrée au noviciat ce jeudi 7 septembre 2023 au Couvent Saint-Dominique de Cotonou. C’était au cours des Vêpres en présence de plusieurs frères et fidèles du Couvent.

Après six jours de retraite spirituelle et de participation à l’Eucharistie, de partage de la Parole, d’enseignements et de méditation prêchée par le frère Éphrem HOUNDJE, op, les désormais « Frères » Ulrich BAKALA, Prudence TEMBO, Déo-Gratias ZINSOU (Province Saint Augustin en Afrique de l’Ouest) et Yannick Constant WOZA SEGUIGUILA (Province Saint Charles Lwanga en Afrique équatoriale) ont demandé et reçu par l’entremise du Fr Ambroise SODOKIN op, Prieur du Couvent de Cotonou, et d’une dizaine de frères, la miséricorde de Dieu et celle des frères.

Dans sa prise de parole, le Frère Ambroise s’appuyant d’abord sur l’Évangile du jour, les a invités à aller au large dans leur relation avec le Christ. Il n’a pas manqué de leur rappeler ce que sera l’essentiel de leur vie pendant les douze prochains mois : se familiariser à la spiritualité de Saint Dominique qui se déploie dans le quotidien de ses frères.

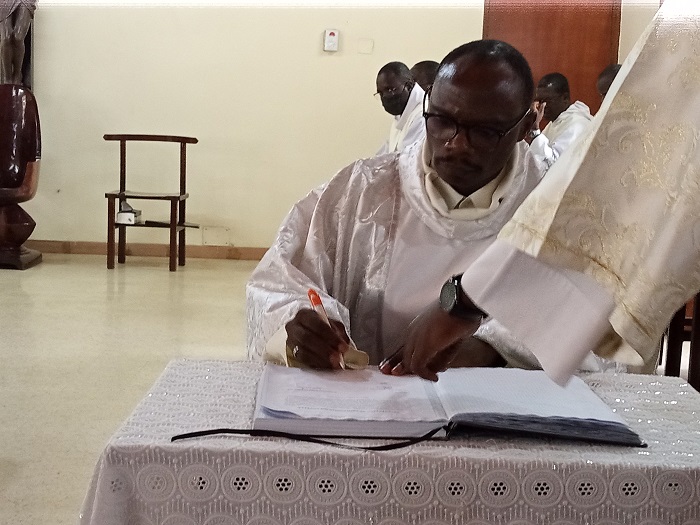

Il a notamment fait mention du numéro 177 du Chapitre VIII du Livre des Constitutions et Ordinations des Frères de l’Ordre des Prêcheurs : « le noviciat est un temps de probation pour permettre aux novices de connaître plus intimement la vocation religieuse, d’expérimenter le mode de vie de l’Ordre, d’avoir l’esprit et le cœur formés selon l’idéal dominicain et par là même de permettre de juger de leur intention et de leur aptitude ». Il a par ailleurs invité les novices à vivre naturellement dans la simplicité et dans la vérité. La cérémonie s’est poursuivie par la remise du Livre des Constitutions et Ordinations aux quatre frères, puis la signature du registre.

Ils seront sous la direction du frère Jean-Michel N’DOUA, nouveau Père-Maître des novices, successeur du frère Silvère AMETONOU, op. La soirée a pris fin par le partage d’une agape fraternelle dans la convivialité. Puissent Saint Dominique et Saint Martin de Porrès les soutenir dans leur vocation à la vie religieuse dominicaine.

Les frères novices / Promotion 2023-2024

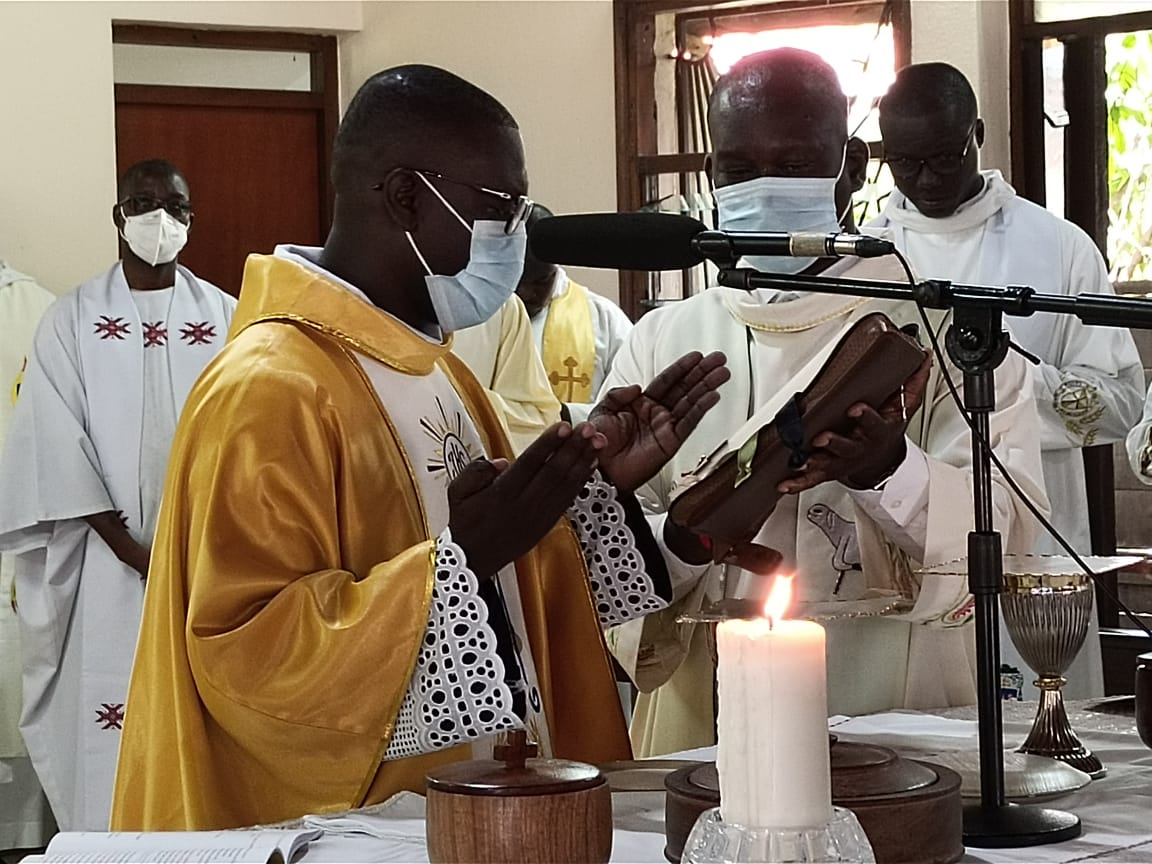

PROFESSION SIMPLE DES FRÈRES ANDRÉ-JOACHIM ASSAOUE ET JÉSUS BOTHEL KONE AU COUVENT SAINT-DOMINIQUE DE COTONOU

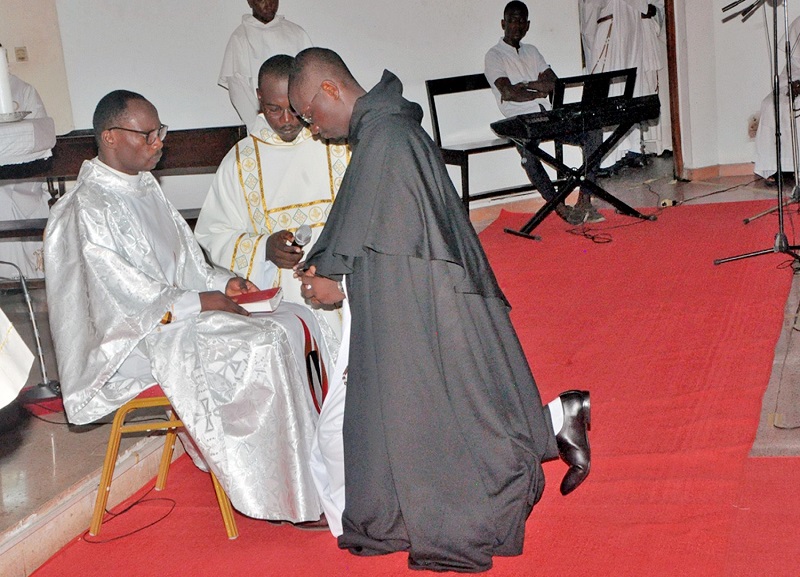

Les frères André Joachim et Jésus Bothel ont librement exprimé leur désir d’appartenir à l’Ordre des Frères Prêcheurs au cours d’une messe présidée par le Provincial, frère Bertrand AKPAGBE, op.

Dans son exhortation, le frère Bertrand a d’abord félicité les futurs profès avant de leur rappeler les exigences de la vie dominicaine. Il a ensuite signifié à cette illustre assemblée constituée de religieux et religieuses, parents, amis et connaissances, que André-Joachim et Jésus Bothel sont les tout premiers fruits du nouvel apostolat des frères Dominicains à l’Aumônerie Universitaire de Bouaké (Côte d’ivoire). À la fin de la célébration eucharistique, le Prieur conventuel, Frère Ambroise SODOKIN, op, a pris la parole au nom de l’équipe formatrice, pour féliciter les nouveaux profès et remercier l’assistance. Il a aussi remercié le frère Silvère AMETONOU, op, en fin de mission pour ses quatre années passées à Cotonou en tant que Père-maître des novices et souhaité la bienvenue au frère Jean-Michel, nouveau Père-Maître du noviciat.

La cérémonie a pris fin par un partage fraternel offert par les frères.

Frères novices, op.

CEREMONIE DE VESTITION DES NOVICES AU COUVENT SAINT-DOMINIQUE A COTONOU

Comme il est de coutume dans la Province Saint-Augustin en Afrique de l’Ouest, six mois après leur entrée au noviciat, les novices reçoivent l’habit dominicain la veille du dimanche des Rameaux. Cette année, ils sont quatre à se soumettre à la traditionnelle cérémonie de vestition. Il s’agit de Jean Ulrich Freddy BAKALA, Prudence Nangniga TEMBO et Déo-Gratias Ahuiandji ZINSOU de la Province Saint-Augustin en Afrique de l’Ouest et du Frère Yannick Constant WOZA SEGUIGUILA de la Province Saint-Charles Lwanga de l’Afrique équatoriale.

Le samedi 23 mars 2024, en la chapelle du Couvent Saint-Dominique à Cotonou, s’est déroulée la cérémonie de prise d’habit des novices après une récollection préparatoire animée par le Père-Maître des Novices, le Frère Jean-Michel N’DOUA, op. Au cours de la cérémonie, qui s’est tenue pendant vêpres, et présidée par le Frère Ambroise SODOKIN, op, Prieur Conventuel, en présence du Prieur Provincial de la Province Saint-Augustin en Afrique de l’Ouest, Frère Bertrand Claude AKPAGBE, op, des Frères du couvent, des fidèles et des connaissances, les Novices Jean Ulrich, Prudence, Déo-Gratias et Yannick Constant ont revêtu l’habit de l’Ordre.

En effet, cet habit est composé d’une tunique serrée à la hanche par une ceinture en cuir suspendu d’un rosaire, d’un scapulaire et d’une capuche qui est une pièce de tissu reposant sur les épaules et qui couvre le thorax jusqu’au sternum et les bras jusqu’au coudes, et se termine en pointe dans le dos, soutenu par la capuche.

Cependant, il faut souligner que cette étape ne signifie pas la fin de la formation pour le novice, car il doit poursuivre sa formation pendant sixmois pour achever son initiation à la vie religieuse dominicaine. C’est d’ailleurs ce que le Prieur a rappelé aux novices en leur assurant l’aide des Frères de la Province et particulièrement celle du Couvent de Cotonou.

À l’issue de la cérémonie de la prise d’habit, les heureux du jour ont reçu les félicitations des Frères du Couvent et des fidèles qui ont fait le déplacement. La cérémonie prit fin avec la bénédiction du Prieur.

Frères novices, op.

Profession solennelle

Homélie à l’occasion de la profession solennelle des frères Roger Mobio, Ange-Dominique Tanoé, Wilfrid Bamouni, Dominique Wéléké, le 29 avril 2023, Abidjan

Chers frères, chères sœurs,

A l’occasion de toute profession, nous rendons grâce à Dieu, lui qui a toujours l’initiative. Mais nous remercions les parents qui ont donné la vie aux profès, les membres de leurs familles biologiques qui les ont éduqués de telle manière qu’ils soient en mesure d’entendre l’appel de Dieu et d’y répondre. Dieu est fidèle et insurpassable en générosité. Qu’il vous bénisse et qu’il vous rende plus largement ce que vous lui donnez à travers vos enfants.

Nous sommes réunis autour de nos frères Roger Mobio, Ange-Dominique Tanoé, Wilfrid Bamouni, Dominique Wéléké. Nous allons célébrer et vivre avec eux un moment important dans leur vie : la matérialisation de leur désir de se donner, de se vouer à Dieu pour toujours, de marcher sur les pas du Christ dans la maison de Dominique, le fondateur de notre Ordre. C’est à lui, Dominique, que fait spontanément penser toute profession dans l’Ordre. C’est lui qui, il y a plus de 800 ans maintenant, s’était laissé interpeller par une situation critique dans l’Église de son temps. Puis, à force de persévérance et de passion pour le salut des âmes, avec la grâce de l’Esprit Saint, a fini par mettre en place, un corps de prédicateurs. On ne saurait célébrer une profession sans faire référence à lui. En outre, cette célébration coïncide avec la fête d’une dominicaine, une figure importante de l’Ordre, qui plus est, la patronne de la fraternité laïque dominicaine qui est rattachée à ce couvent. Cette sainte a eu un lien tout particulier avec les frères qui ont assumé sa mission et lui ont même donné comme accompagnateur et confesseur le frère Raymond de Cappoue qui est devenu successeur de Dominique. Je veux parler de sainte Catherine de Sienne que nous célébrons le 29 avril. Heureuse coïncidence, avec la fête de sainte Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine, donc d’une personne de la postérité de Dominique pour éclairer nos frères dans leur démarche de ce jour.

Qu’est-ce que Dominique et Catherine de Sienne ont en commun ? Qu’est-ce que Catherine a hérité de Dominique et qui peut être proposé pour orienter vos pas en ce jour de profession solennelle ? Catherine a dicté à des secrétaires plus de 380 lettres à toutes catégories sociales (papes, évêques, cardinaux). De Dominique, nous ne connaissons que trois écrits. Quel trait de Dominique, Catherine a imité, a reproduit à sa manière ? Elle était une voix qui s’était levée en son temps. L’Esprit l’a poussé à prendre la parole pour proclamer que chacun doit prendre ses responsabilités chrétiennes.

Il y a quelques années, au moment où des scandales avaient commencé à agiter l’Église de France, le journal Lacroix avait réalisé un dossier sur les réformateurs dans l’histoire de l’Église. Le but étant de trouver comment se servir de leur exemple pour apaiser l’Église de ce temps. Le journal a identifié cinq figures marquantes au nombre desquelles on compte le père des Prêcheurs, Dominique, ainsi que Catherine de Sienne. Ils ont été des réformateurs, non pas des personnes qui ont voulu changer l’Église mais des croyants et des apôtres qui se sont levés pour être ceux en qui l’Église change de physionomie, de visage N’est-ce pas une manière contemporaine de parler de prophète ? Eux ne se seraient pas désignés à l’époque comme des prophètes. Convaincus par la grâce et la Parole de Dieu, ils se sont levés et ont réagi face aux défis de leurs temps et cela a porté du fruit. Mais de façon rétrospective, nous nous rendons bien compte que prophètes, ils l’étaient bel et bien. Ils se sont laissé habiter par la Parole de Dieu, qui les a fait vibrer au diapason du cœur de Dieu. Alors, des fleuves d’eau vive ont jailli de leur cœur grâce à l’Esprit Saint. Alors leur charité s’est faite inventive.

De quelle manière ont-ils été prophètes : par la Parole, par l’action et par l’intercession. Ils ont réalisé leur vocation de prophète à travers la Parole, une Parole qui engage à l’action, une action qui est portée par l’intercession.

La parole

Dominique a pris au sérieux la Parole de Dieu et la grande nouveauté qu’il avait apportée à consister en l’application, à la lettre, de la consigne missionnaire de Jésus à ses disciples et le mode de vie menée par les premiers chrétiens. Les Actes des apôtres ont été pour lui une source d’inspiration et de renouveau de la vie de l’Église. Il a discerné en étant à l’écoute de l’Esprit Saint que cette manière de revenir aux origines pouvait redorer le blason de l’Église qui était aux prises avec une secte qui menaçait son unité. Il a décidé de faire l’examen critique des solutions anciennes pour mettre en œuvre la parole de Dieu. Il n’a pas considéré les recommandations de Jésus dans l’Évangile comme un dépôt initial pour les débuts de l’Église, comme une pièce archéologique ou de musée. La parole de Dieu est une invitation actuelle et pertinente capable de renouveler le visage de l’Église et de lui donner une plus grande crédibilité dans la crise. La Parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace quand on la met en pratique. La solution à la crise était là, dans la Parole de Dieu à prendre au sérieux et à mettre en pratique. « L’Esprit Saint qui a inspiré les auteurs sacrés est le même qui conduit les saints à donner leur vie pour l’Évangile. Se mettre à leur école représente un chemin sûr pour entreprendre une interprétation vivante et efficace de la Parole de Dieu. » Benoît XVI, Verbum Domini, n°49.

Comme vous le savez mes frères, nous ne parlons pas en notre nom, mais au nom de Celui qui nous envoie. Cette Parole est la source première de notre étude. C’est par elle que Dieu se révèle et se donne à nous. Cela suggère un fort enracinement dans la Parole de Dieu ; Parole méditée, étudiée et ruminée avec la ferme volonté de la mettre en pratique. Il ne s’agit pas d’avoir d’une parole pour les autres, d’un sermon pour les autres. Une parole qui commence par nous interpeller nous-mêmes et qui pourra alors susciter espérance et foi. Notre ministère de prédication doit nous rappeler que c’est poussé par Dieu que des hommes et des femmes ont parlé au nom de Dieu. C’est poussé par l’Esprit que nous aussi, nous pouvons prendre la Parole et proclamer les merveilles de Dieu, exhorter à la conversion pour que notre église et notre monde correspondent davantage au Royaume.

Cette Parole ne donne pas toujours de réponses toutes faites et immédiates aux préoccupations. C’est l’un des dangers de notre monde. On voudrait, dans une espèce de fondamentalisme que la Parole de Dieu ait des réponses à tout et dans les moindres détails. C’était la tentative des pharisiens et nous savons comment Jésus a combattu cette tendance. Au contraire, frères, nous devons être à même d’affirmer que la Parole a besoin avant tout d’être habitée, vécue. Ainsi, elle ouvre des chemins nouveaux dans nos cœurs, dans nos vies. Car Dieu est fidèle et sa Parole est toujours efficace. Cela nous amène à éviter les raccourcis et à prendre le chemin ardu de l’étude et de la contemplation afin de délivrer une parole qui soit authentiquement Parole de Dieu à travers nos pauvres personnes.

L'action

Dominique n’a pas été que l’homme de la Parole de Dieu. Il a été un homme d’action. L’établissement du monastère de Prouilhe est l’un des axes majeurs de l’action de Dominique. Après la conversion de ces femmes, il fallait trouver une solution pour qu’elles demeurent attachées à la foi authentique, pour que la grâce de Dieu continue de les habiter, de les entourer. C’est dans le sens de la réponse de Jésus à ses disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». L’action part de l’audace. L’audace s’appuie sur la fidélité de Dieu qui nous accompagne toujours quand nous sommes dans sa volonté. Catherine de Sienne ne faisait pas que parler. Elle agissait en soignant les malades, en visitant les prisonniers. Elle a accompagné un condamné à mort jusqu’au supplice. Elle a œuvré pour la paix dans l’Église. Elle a ramené la papauté d’Avignon en France à Rome. Elle a réussi à réconcilier l’Église en un moment de crise. Notre parole doit déboucher sur une action. Car c’est une parole qui sauve, qui libère, qui rétablie dans la dignité.

Nous avons pris en ce sens dans notre province une option pour la théologie du développement, dans le but d'éduquer en faveur d'un développement intégral, qui englobe tous les aspects de la vie humaine. Nous tentons d’implémenter cette vision à travers les œuvres sociales à caractère éducatif, nos institutions scolaires, académiques ou socio-professionnelles. Cette option est pour nous une forme institutionnelle de réflexion-action qui permettra d’agir positivement sur notre environnement et favoriser l’effort pour le développement. Allons-nous en rester à l’étape de la réflexion ou bien notre théologie du développement doit-elle se prolonger et se concrétiser, dans la dynamique de la synergie, à travers des actions concrètes envers nos frères et sœurs qui ont faim non seulement de la Parole de Dieu mais de pain tout simplement ? C’est là un des programmes ambitieux de notre province et que chacun de nous est appelé à s’approprier pour nourrir ses réflexions, ses études et projets.

Intercession

On disait de Dominique qu’il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. On disait de lui qu’il parlait de Dieu aux hommes le jour et, la nuit, il parlait des hommes à Dieu dans la prière. Catherine de Sienne était une femme de prière, de contemplation. Elle a profondément médité le mystère de la Croix. Elle a compris que la Croix était comme le pont que le Père a établi, construit pour nous réconcilier avec lui, pour nous ramener à lui.

Cette prière doit être aussi la nôtre. L’Église nous a confié une mission spécifique à travers la liturgie des heures pour sanctifier les heures de la journée, et pour élever la voix au nom de ceux qui prient comme de ceux qui ne prient pas, de ceux qui connaissent Dieu comme de ceux qui ne le connaissent pas, en reprenant les mots du psalmiste pour dire la détresse, les espoirs, les joies et les peines du monde. Mais cela doit se poursuivre dans un programme de prière personnelle sans laquelle notre fidélité à l’engagement pris en faisant profession ne saurait durer. Car nous le savons, Celui qui nous précède en tout, c’est Dieu lui-même et notre fidélité ne peut se fonder que sur la sienne qui est première et toujours stable.

La Parole, l’Action et l’Intercession constante vous permettront, mes frères, de demeurer fidèles à l’engagement que vous prenez devant tous. Elles vous permettront d’être fidèles à vous-mêmes, à l’Église et à l’Évangile. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.

Fr. Bertrand Claude AKPAGBE, op.

Homélie de la vigile pascale 2023 (Gn 1.1-2.2 ; Ex 14,15-15, 1a ; Is 54, 5-14 ; Ez 36, 16-17a.18-28)

Chers frères et sœurs,

Cette veillée sainte nous a permis de nous replonger dans l’histoire du salut ; et ce, à travers les textes proposés pour cette liturgie spéciale. Au total, sept passages de l’Ancien Testament sont proposés pour la veillée. Parmi ces textes, certains sont obligatoires et d’autres facultatifs. Les lectures obligatoires sont le récit biblique de la création et le passage du livre de l’Exode relatant la délivrance du peuple, l’expérience fondatrice du peuple de Dieu. Ainsi, le premier texte, le passage de la Genèse, œuvre de prêtres l’AT après l’expérience de l’exil (vers l’an -587, prise de Jérusalem) constitue « un cadre de l’histoire universelle et juive commençant aux sept jours de la création et stimulé par l’attente d’un salut universel. » De cette manière, un homme a façonné des mots qu’il prête à Dieu. La profondeur de la relation et de la confiance que Dieu fait à l’humanité. « Jusqu’à présent, le monde tient par ta décision, toute chose est ta servante. » Dieu crée avec générosité, met un cadre, le peuple, le meuble progressivement et place l’être humain au sommet de sa création. Il lui délègue le gouvernement de la création. Déjà le Psaume 8 « qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ?..... Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu » !

Le second texte, la traversée de la mer rouge, dévoile quelque chose de la souveraineté de Dieu. En effet, la mère biologique de Moïse a dû se séparer de son nouveau-né à cause de la furie meurtrière du Pharaon contre les Hébreux. Mais c’est dans la cour du Pharaon, sa maison, autrement c’est lui-même qui protègera, éduquera et élèvera l’enfant qui sera l’instrument de la libérateur du peuple qu’il opprimait et qu’il voulait maintenir dans l’assujettissement. C’est une illustration de la souveraineté de Dieu qui agit envers et contre tout pour sauver. Il poursuit, malgré tous les obstacles, son œuvre. Et le mystère de la résurrection a quelque chose à voir avec de cette modalité de son action.

Mais mon attention se portera davantage sur les deux textes du Nouveau Testament.

En effet, le mystère que nous célébrons est dévoilé dans l’évangile. On parle de la résurrection. Dès que ce fut possible, autrement dit, immédiatement après le sabbat, Marie Madeleine et l’autre Marie sont allées pour la visite au tombeau du Christ. Elles sont témoins d’un grand tremblement de terre. Rappelons qu’un grand tremblement de terre et l’obscurcissement du soleil en plein milieu du jour avait coïncidé avec la mort du Christ. Cette coïncidence est un miracle qui indique que la nature elle-même invitait à saisir la portée suprême de cet évènement.

Le tremblement de terre d’aujourd’hui qui a causé l’évanouissement des gardes, est suivi de l’apparition d’un ange. Autrement dit, la terre tremble, le ciel s’ouvre et dépêche un ange qui a déplacé et s’est assis sur la pierre tombale ; celle par laquelle les bourreaux de Jésus pensaient avoir scellé pour de bon son sort. L’ange s’assoit sur la pierre, signe que la mort ne peut retenir captif l’auteur de la vie, signe qu’elle n’est plus du tout un obstacle. Il invite plutôt les femmes à constater la vacuité du tombeau, que le tombeau est vide. Ce grand tremblement de terre et l’apparition de l’ange sont des signes annonciateurs de la résurrection du Christ et l’ange leur dit qu’il est exprès envoyé pour leur délivrer un message : le crucifié est ressuscité et il donne rendez-vous en Galilée. Ces femmes, bien disposées à l’égard du Christ n’ont pas été effrayées comme les gardes. Elles ont été plutôt rassurées. L’ange leur communique le message qu’elles doivent porter. Cette scène qui se déroule au cimetière s’avère être une préparation en vue de recevoir une apparition du Ressuscité lui-même, sa première apparition : « Je vous salue ». Ce n’est pas un revenant mais le Vivant à jamais.

La décision de ces femmes d’aller au tombeau, prise sans doute dans le secret de leurs cœurs, partagées entre elles et mise en œuvre apparaît comme connue de Dieu qui a disposé un ange spécialement pour leur partager la nouvelle et les préparer à la rencontre de Ressuscité. Surtout leur rappeler que le Christ est ressuscité conformément à ses propres prédictions. Dieu qui sonde les cœurs, nous précède toujours sur le chemin du bien, dans une grande délicatesse, se faisant prévenant et avenant et toujours dans le but de rassurer, de sauver. Il est révélé à ces femmes la plus grande nouvelle qui soit. Elles reçoivent ainsi le privilège d’être les premières à voir le Ressuscité et à et délivrer la nouvelle.

La résurrection de Jésus est un miracle, miracle accompli non par lui, ni par l’ange. Ce dernier avait surtout déplacé la pierre tombale pour permettre aux deux femmes de faire le constat de la vacuité du tombeau. Ce miracle n’est pas accompli par Jésus mais accompli sur lui par le Dieu le Père : « Dieu a ressuscité Jésus » dit Pierre (Actes 2, 24). En outre, il ne s’agit pas seulement d’un corps que vient de nouveau habiter l’esprit qui l’a habité précédemment. Il s’agit d’une transformation du corps lui-même, destiné à servir de demeure à un être personnel élevé à un mode d’existence supérieur à celui de la terre. Du corps de chair qui a succombé se dégage mystérieusement un corps d’une nature supérieure, demeure encore qui pourtant est en relation organique avec le premier, corps transfiguré.

C’est avec cette nouvelle réalité de Jésus dans ce corps transfiguré qu’il appelle ses disciples « ses frères ». Déclaration inouïe. C’est la première fois qu’il les appelle ses « frères ». Par sa mort et sa résurrection, il leur a acquis cette identité. Ainsi, les premières paroles du Ressuscité sont porteuses de fraternité. L’annonce du message évangélique va de pair avec la fraternité. Et pour ce qui concerne spécialement ses apôtres, on peut le comprendre comme un des effets du baptême. En effet, par le baptême, nous recevons le pardon des péchés, l’adoption divine qui nous fait devenir fils de Dieu dans le Fils unique, membres du peuple de Dieu qui est l’Église et le don de l’Esprit Saint, l’Esprit qui, comme dit saint Paul nous fait crier vers Dieu en l’appelant Père. Fils et filles de Dieu dans le Fils unique, nous sommes entre nous frères et sœurs et, tous ensemble et chacun personnellement, frères du Christ. Dites à mes frères…. On pourrait dire que c’est la première grâce que, par sa mort rédemptrice, il apporte aux disciples. Le baptême nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ. C’est ce que rappelle saint Paul dans l’épître aux Romains.

« Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père est ressuscité d’entre les morts. »

Paul vit son baptême avec une telle profondeur que nous avons du mal à le suivre ! Quand il parle de création nouvelle, il parle d’expérience : sur le chemin de Damas, quand il s’est relevé, il était réellement un autre homme ! Il était mort à tout ce qu’était sa vie antérieure, une certaine façon de voir, d’agir, de croire surtout. C’est le mot « mort » qui représente l’une des principales difficultés de ce texte, car il est très récurrent et il est difficile de lui donner un autre sens que celui de notre langage ordinaire : la mort biologique qui attend tous les humains.

Au fond, le baptême est un passage, une mort au péché. Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens : « Nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer » (1 Cor 10, 1-2). Il s’agit là des évènements fondateurs du peuple d’Israël : Dieu libère son peuple de l’esclavage et le fait naître à une vie nouvelle par son passage à travers les eaux. C’est cela que Paul appelle le baptême d’Israël. Là Moïse a rompu l’engrenage d’une captivité de plus en plus impitoyable : travail forcé, meurtre des enfants, mauvaise foi du Pharaon. Le passage de la mer a consacré cette rupture, cette mort à l’esclavage. En effet, dans le rituel pour la célébration du baptême, nous pouvons lire : « Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d’Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés…. Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l’homme, créé à ton image et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l’eau et de l’Esprit pour une vie nouvelle d’enfant de Dieu. »

Ainsi, sa mort est un triomphe, l’acte victorieux du premier homme vraiment libre. « Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. » Alors Paul peut dire à ceux qui se sont attachés au Christ : « Vous de même, considérez que vous êtes morts au péché, une fois pour toutes et vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. »

Cette transformation est déjà faite, et en même temps, elle reste à faire : notre vie nouvelle est inaugurée par notre baptême ; renouvelée en cette nuit sainte, à nous maintenant d’y conformer tous nos comportements quotidiens.

Ainsi, c’est dans l’ordinaire que Dieu révèle l’extraordinaire. Des femmes animées par des sentiments d’affection qui font une démarche se retrouvent au cœur d’une expérience extraordinaire ; elles sont devenues porteuses d’une merveille grandiose. Faire ce que nous avons à faire dans l’ordinaire sous le regard de Dieu dans le respect de sa loi d’amour.

Vivre plus profondément notre baptême qui est un moment d’alliance avec Dieu où les parole du Père à Jésus au Jourdain sont redites à chacun : « tu es mon Fils, moi aujourd’hui je t’ai engendré. » Un don irrévocable ; comme on dit un sacrement à caractère que l’on ne reçoit qu’une fois et qui imprime une marque indélébile dans l’âme. Il invite par conséquent à en vivre et pour avoir la force de vaincre la peur.

La sympathie, la loyauté et l’amitié fraternelle sont des dispositions au cœur desquelles nous pouvons faire l’expérience du mystère de la résurrection. Ce mystère consiste toujours, pour le Seigneur, à renverser les situations, à ouvrir une issue devant l’impasse.

Fr. Bertrand AKPAGBE, op.

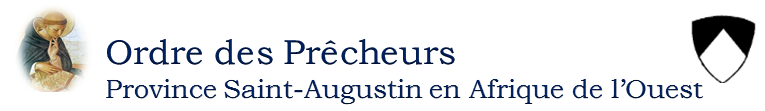

Institution à l'acolytat et au lectorat des frères Hyacienthe FAYOMI et Emile OUEDRAOGO en images

Entrée au noviciat pour le compte de l'année 2022

Profession simple du Frère Stanislas HOLO

Fr. Stanislas HOLLO CLARK, o.p. a fait sa première profession religieuse à Cotonou le 8 septembre 2022 dans les mains de Frère Bertrand AKPAGBE, Prieur provincial de la province Saint-Augustin d’Afrique de l’Ouest.

Homélie de frère Bertand AKPAGBE, O.P

Chers frères et sœurs en saint Dominique, Chers frères et sœurs dans le Christ,

Nous nous retrouvons en cette fête de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, date traditionnelle de la célébration des premières professions dans notre province. Nous renouons avec cette tradition à l’occasion de la première profession religieuse du frère Stanislas Hollo. De fait, la pandémie et les contraintes qu’elle fait peser sur tous les agendas à tous les niveaux n’ont pas permis de tenir à la date du 8 septembre les années passées.

Mais au plus fort de la pandémie, nous avons eu un nombre relativement important de professions. Aujourd’hui, au moment où elle a reculé et que nous retrouvons progressivement nos habitudes, un seul frère, Stanislas, fera sa première profession religieuse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il nous donne, pour la manière dont il nous le donne et quand il nous le donne.

Celui que Dieu nous confie, nous donne aujourd’hui, c’est le frère Stanislas. Il a répondu à son appel, effectué le temps d’initiation à notre forme de vie et, dans quelques instants, va s’engager ; manifestant la mise à disposition de sa personne pour l’œuvre de Dieu, le désir de vouer tout son être au service de son Royaume, par la prédication conformément au charisme de notre Ordre.

La nativité de la Vierge Marie marque une étape importante dans l’histoire du salut ; elle constitue une pierre blanche dans l’histoire de notre rédemption. Le choix de cette date n’est pas sans rapport avec une caractéristique de notre Ordre. En effet, Dominique, notre fondateur, qui a cultivé lui-même avec beaucoup de tendresse la dévotion mariale, a voulu placer son œuvre sous la protection de la Vierge Marie ; faisant d’elle la patronne de l’Ordre. Il nous a laissé le Rosaire comme un héritage précieux et nous sommes chargés de sa promotion.

Que peut représenter pour nous, pour toi, en particulier cher frère Stanislas, la célébration de la profession religieuse dans le sillage de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie ?

Elle a reçu un appel, une vocation ; elle est témoin de la fidélité de Dieu ; elle est notre mère. Il est très peu de saint dont la liturgie de l’Église célèbre la nativité. Elle célèbre uniquement leur naissance au ciel (sauf quand il s’agit de Jean-Baptiste et de la bienheureuse Vierge Marie). Dans les Saintes Écritures d’ailleurs, la naissance de peu de personnages est racontée et lorsque c’est le cas, cela annonce une mission, un appel spécifique, voire unique. C’est le cas par exemple de Moïse, de Samson. Même si la naissance de la Vierge n’est pas racontée, le passage de l’Annonciation nous situe bien dans sa vocation et permet de comprendre, que comme pour les prophètes, dès le sein de sa mère, avant de venir au monde, le Seigneur l’a appelée.

La première lecture indique clairement cet appel dans un cadre général de ceux qui aiment Dieu. Il ne s’agit pas encore d’un appel spécifique. Mais ce texte permet de comprendre la destinée de Marie de sa conception immaculée à son couronnement dans la gloire en passant par l’Assomption. « Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. »

Dans l’évangile, Marie, est mentionnée dans la généalogie de Jésus. Elle n’est certes pas la seule femme indiquée. Mais cette mention dans une culture patrilinéaire manifeste que son rôle est important, capital dans le dessein de Dieu ; Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauve pas tant que des êtres humains ne renoncent à eux-mêmes pour s’offrir à Dieu par amour et pour le service de leurs frères et sœurs. Et c’est en vertu de l’importance de son rôle que sa nativité est célébrée solennellement. Cette nativité annonce comme prochaine la naissance du Messie. Elle a donné sa chair au Fils de Dieu devenu Fils de l’homme.

Le récit propre de sa vocation est sans contexte celui de l’annonciation qui s’est terminé par son fiat : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon sa volonté. » Mais la réponse attendue de Marie porte également sur la vocation de son fils : « Il sera grand, il sera appelé fils du très haut, il règnera pour toujours sur la maison de Jacob ». La vocation de Marie, c’est de donner naissance au Christ, le Verbe de Dieu, de donner le Christ au monde, d’engendrer le Christ pour que les personnes comprennent le sens de leur existence. Notre vocation de prêcheur consiste à conduire les hommes au Christ, à être des instruments, des canaux de grâces pour nos frères et sœurs ; cela se fait par le ministère de la Parole, l’étude assidue et la méditation de la Parole de Dieu. Elle consiste à faire jaillir Dieu dans la vie des personnes, à leur permettre de se rendre compte de la proximité de Dieu, les amener à vivre de façon consciente cette proximité et cette amitié avec Dieu. Cette vocation engage toute notre vie et non pas uniquement une partie.

Dans le passage d’évangile que nous avons entendu, lorsque Marie a conçu par l’action de l’Esprit Saint, Joseph a voulu en toute discrétion et délicatesse se séparer d’elle. Nous n’ignorons pas que dans le contexte de l’époque, cette grossesse sous toit parental et avant ses noces l’exposait gravement. Mais Dieu a manifesté sa fidélité lorsqu’il a convaincu Joseph de la garder. Il a pris la défense de Marie auprès de Joseph en exposant la vérité. Dieu s’est occupé de sa cause dès lors qu’elle a donné sa disponibilité. Il ne nous laisse pas tomber. « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. »

La même chose peut être observée après l’Annonciation. Marie s’en va voir Élisabeth car l’ange lui a annoncé, en même temps que sa conception virginale, la grossesse tardive de cette cousine. On peut penser que cette visite et plus spécifiquement les révélations d’Élisabeth ont permis à Marie d’avoir un écho, à hauteur humaine, du message de l’Annonciation. C’est une confirmation de sa vocation toute spéciale. De fait, après l’apparition du personnage céleste, la rencontre avec la parente proche qui l’accueille avec déférence et exultation vient expliciter les implications humaines de l’Annonciation : « la Mère de mon Seigneur ». Marie reçoit du coup un témoignage concordant, en continuité avec le message de l’ange Gabriel. Le témoignage d’Élisabeth enlève à l’Annonciation tout soupçon d’illusion, de rêve merveilleux et conforte, confirme la Vierge Marie dans sa vocation de Mère de Dieu. C’est d’ailleurs après cette révélation qu’elle proclame le magnificat. Dans sa fidélité, Dieu nous devance toujours. Nous apprenons ainsi que la médiation de l’autre, l’autre de l’Église, l’autre de nos frères et sœurs est importante dans le discernement de notre vocation et de la mission que Dieu nous confie. La fidélité, c’est l’action prévenante et accompagnatrice de Dieu en sa providence. Il n’est pas de mission, de discernement qui se limiterait uniquement à l’intimité de ma relation personnelle avec Dieu. Dans votre Ordre, cela s’appelle la médiation communautaire, la recherche commune de la vérité. D’où l’importance de la vie commune en régime dominicain.

Dans la litanie qui la magnifie, Marie et vénérée sous des vocables tels que mère de Dieu, mère du Christ, mère des disciples, mère de l’Église et mère de tous les hommes. Elle est simplement Mère. L’ancrage de son rôle de mère au-delà de son fils se situe à la Croix ; en ce lieu suprême où du plus profond de sa souffrance en ce haut lieu de supplice, il a pu dire au disciple bien-aimé : « voici ta mère ». En tant que mère, elle est aussi éducatrice. Le pape émérite Benoît XVI a affirmé que sur la croix, Jésus a ainsi solennellement proclamé le rôle de Marie comme éducatrice car il sait que ce qu’il a reçu d’elle pour être en mesure de donner sa vie pour ses ennemis. Marie est mère, non pas seulement comme génitrice mais parce qu’elle a su transmettre des valeurs qui ont marqué la vie et le ministère publics de son Fils.

Au nombre de ces valeurs, nous pouvons citer la disponibilité, l’humilité et l’action de grâce. La disponibilité indique l’abandon confiant de la Vierge Marie entre les mains de Dieu. : « Qu’il m’advienne selon ta parole ». Jésus-Christ va mener son existence terrestre sur ce registre d’abandon absolu entre les mains de Dieu. Dans notre règle de vie, saint Augustin affirme : « qu’il n’y a qu’un amour : l’amour de soi jusqu’à l’oubli de Dieu ou l’amour de Dieu jusqu’à l’oubli de soi. » Il est le Fils par excellence. Il reconnaît qu’il tient tout du Père. Il obéit, c’est-à-dire qu’il écoute et répond. Le sacrifice du Christ, c’est son obéissance comme l’exprime l’auteur de l’épître aux Hébreux en citant le Psaume 40, 7 : c’est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation, tu m’as ouvert l’oreille, tu n’exigeais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : Voici je viens » (Héb 10, 5-10).

L’humilité de la Vierge Marie a caractérisé toute sa vie et a été notifiée dans le magnificat : Le Seigneur s’est penché sur son humble servante. Elle ne s’est pas considérée comme une personne extraordinaire malgré sa vocation exceptionnelle et unique ; bien qu’elle soit, en raison de cette vocation, l’immaculée conception. Pourtant, Marie est reconnue dans l’histoire dans un nombre important de titres et de privilèges. Le Christ décline son identité en ces termes, « Je suis doux et humble de cœur ». Et notre père saint Dominique a instruit ses frères leur disant : « Voici, frères très chers, ce que je vous laisse pour que vous le teniez comme des fils par droit d’héritage. Ayez la charité, gardez l’humilité, possédez la pauvreté volontaire. Ô testament de paix… » L’humilité et la charité sont importantes.

Demeurer dans l’action de grâce. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom ! Notre reconnaissance à son égard, c’est de demeurer dans l’action de grâce. Le ton de ce cantique rappelle l’exultation du Christ lui-même après la première mission de ses apôtres : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout petits. ». Dans nos vies, il est toujours possible de trouver des raisons de dire merci à Dieu.

En définitive, il s’agit d’une nouvelle naissance comme enfant de Marie : une nouvelle naissance à vivre avec une conscience aigüe et toujours renouvelée de notre vocation, appuyé sur la fidélité de Dieu dans la disponibilité, l’humilité et l’action de grâce. Ainsi, Fr. Stanislas, c’est en t’inscrivant dans cette dynamique que tu pourras te configurer toujours davantage au Christ et conduire à lui nos frères et sœurs. Ainsi soit-il !

Fr. Bertrand AKPAGBE, op.

Repose en paix cher Frère Marcel ZIBOGNON

EN HOMMAGE : SOUVENIRS PERSONNELS

« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la Foi… » (2Tm. 4, 7.) Notre Frère Marcel, aujourd’hui dans les Mains paternelles et miséricordieuses du Père des Cieux, a pu à son dernier souffle s’approprier cette ultime confession de Foi et d’Espérance de Paul à la veille de sa mort victorieuse.

PISAM : DERNIER COMBAT (1-22 juillet 2022)

Je rends grâce au Seigneur d’avoir permis que notre Frère Marcel revienne achever sa course parmi nous, au berceau qui l’accueillit dans l’Ordre il y a 35 ans.

Le 7 juillet, quand, en compagnie de Mgr Roger Houngbédji de passage parmi nous et du Fr. Elvis Appia notre Prieur, j’ai eu le privilège de revoir notre Frère à la PISAM sur son lit de douleur, extrêmement affaibli et déjà couché à l’ombre du Mystère de l’autre Vie, un frisson a parcouru mon coeur et traversé mon esprit : une onde de paix et d’inexplicable sérénité. Marcel nous a accueillis avec un sourire apaisant, nous appelant chacun par son nom. Les Soeurs Clarisses qui étaient là à son chevet et qui nous ont salués dans un transport de joie toute franciscaine ont certainement contribué à faire rayonner autour du Frère cette atmosphère de « Paix et Bien » du Poverello. Et nous avons vécu intensément la célébration de l’Onction sacramentelle des malades sur notre Frère accomplie par Mgr Houngbédji en communion des Fils et Filles de Dominique et de Claire. La présence du Fr. Isaac, puis des jeunes Frères qui tour à tour ont veillé et prié chaque nuit au chevet du Frère agonisant (livrant son dernier Combat) l’a certainement aidé à traverser l’ultime Epreuve, adossé à la Croix. Puis il s’est endormi dans le Seigneur, au matin du 22 juillet, à l’heure où, j’ose le croire, Marie-Madeleine dont on célébrait la mémoire courait annoncer aux Onze Apôtres : « J’ai vu le Seigneur ! » Nul doute qu’à l’issue du baptême de sa mort en Christ, de la transfiguration de son corps de misère et de la Purification de son coeur de péché dans le Sang de l’Agneau, notre Frère, revêtu de la Robe blanche des amis de l’Agneau, habitera pour toujours la Maison du Face-à-Face béatifiant et de la Communion joyeuse des Saints pour la Fête éternelle ! « Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs labeurs, car leurs oeuvres les suivent » Apoc. 14, 13.

Clin d’oeil du Ciel ? Sr Madeleine, des Soeurs de la Charité d’Evron, amie et jumelle en consécration du Fr. Marcel, rappelée au Père il y a juste quelques années, s’est jointe à Marie-Madeleine pour recueillir le dernier souffle de l’ami de toujours ! C’est du moins ce que suggère cette sacrée coïncidence de la liturgie pascale du jour !

MARCEL ET MARCELLINE

Au milieu de sa nombreuse fratrie, Marcel a vécu une relation toute particulière, fusionnelle avec Marcelline sa soeur jumelle, même s’il n’en laissait rien paraître. Venus ensemble à la vie, ils ont souffert simultanément de la même maladie, le cancer, Marcel ayant survécu 15 mois à Marcelline : arcane de la génétique et mystère de la gémellité ! Au décès de Marcelline en avril 2021, j’avais adressé ces mots de sympathie à Marcel, alors encore actif à Ouaga mais souffrant déjà des premières atteintes de la maladie : «… Marcelline a achevé sa course et accompli sa part, à mi-chemin de la vie, te laissant le soin de poursuivre l'autre moitié de la Route, sans faiblir, jusque-là où elle t'attend, Là-Haut, dans la Cour commune de notre Père céleste… »

Et il m’avait brièvement répondu : « Merci de tout coeur mon cher aîné Sidbe! Tes paroles sont une source de consolation pour moi... Quelle source d’inspiration achevée ! Béatitude éternelle à notre soeur Marcelline ! L’Espérance ne trompe pas ! Je m’y accroche autant que possible ! Zib » (16 avril 2021)

Le décès de Marcelline a certainement affecté le Frère Marcel au plus profond de son être et ébranlé sa santé qui a dès lors rapidement décliné au point où, quatre mois plus tard, il a été évacué en Turquie pour y suivre une thérapie spécialisée…Aujourd’hui, nous prions pour que Marcel et Marcelline renaissent à une Vie nouvelle dans la Patrie où brille l’éternel soleil de l’Amour qui unit l’immense cortège des Frères et Soeurs de la Jérusalem céleste.

FRERE PRÊCHEUR

Après l’obtention du Baccalauréat, Marcel a été admis à la prestigieuse Grande Ecole de l’ENSTP (Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics) de Yamoussoukro, Ecole qui forme des ingénieurs et des Techniciens supérieurs en génie civil. C’est durant ces années de formation que Marcel, membre d’un groupe de prière charismatique, sentit le désir de se consacrer à Dieu. Il s’en ouvrit aux Soeurs de la Sainte Famille, particulièrement à Sr Arlette et Sr Maïté qui l’accompagnèrent et le guidèrent dans sa recherche vocationnelle. Celles qu’il appelait affectueusement ses « mamans » l’aidèrent à contacter la Fraternité Saint Dominique d’Abidjan où les Frères, particulièrement le Fr. André Dravet, l’accueillirent comme postulant. C’est là qu’il fit son entrée au noviciat en septembre 1987 en même temps que Maurice YELOME, Alain Da SILVA et Didace MUNDERERE.

Son choix de la Vie consacrée reçut la bénédiction de sa mère ; mais son père, gendarme de son état, qui comptait beaucoup sur lui pour d’autres projets sociaux, finit par se résigner à accepter et même à accompagner son fils dans les étapes de sa formation religieuse : noviciat en 1987, première profession en septembre 1988, ordination presbytérale et prêtre du Centenaire de l’Evangélisation de la Côte d’Ivoire en 1995. Pour l’anecdote, Marcel confiait que dans sa prime adolescence, il avait rêvé de devenir un jour …Pape ! Rien que cela ! Jeune adulte, la Providence lui a souri en dépêchant un envoyé spécial du Pape Jean-Paul II, le Cardinal Paul Poupard, à Grand—Bassam pour l’ordonner…Prêtre !

PRÊCHEUR DE LA MISERICORDE

D’un naturel avenant, affable, accueillant, qui plaît de prime abord, le Fr. Marcel a su utiliser la grâce naturelle de son tempérament dans l’approche des gens de toutes conditions et dans l’annonce de la Bonne Nouvelle par la parole et par les actions. Il était particulièrement soucieux du sort des petites gens, des gens ordinaires, du peuple en quête de bien-être. Ses sources d’inspiration dans son ministère et sa prédication étaient le Message tonique des Prophètes : il aimait en effet conjuguer à la fois la vigoureuse interpellation d’Amos qui fustigeait sans ménagement les crimes et les injustices perpétrés par les puissants aux dépens des pauvres et des faibles, et l’approche pleine de tendresse d’Osée qui appelait à la conversion du coeur dans l’amour, la miséricorde, la justice et la fidélité au Dieu compatissant. L’autre source de sa prédication, et elle est cardinale, était, bien sûr, les Evangiles et la vie, l’oeuvre et l’enseignement de Jésus qu’il aimait à commenter à sa manière enjouée et captivante dans ses homélies volontiers interactives ou dialoguées, à la manière des prédicateurs du Renouveau ! Restant dans le cadre de ses origines charismatiques, le Fr. Marcel comptait davantage sur la motion intérieure et l’inspiration de l’Esprit que sur l’étude « divine » (priante) et ardue du texte évangélique, l’exégèse dût-elle parfois en pâtir ! Il aimait cette prédication de type kérygmatique, surfant sur l’actualité et plongeant dans le vécu des auditeurs.

Enfin, le Fr. Marcel s’inspirait également de l’image de notre Père Saint Dominique, de sa compassion pour les pécheurs et de son souci du salut des marginaux de son temps. La dominante du ministère de la prédication du Fr. Marcel est incontestablement cette quête du bonheur intégral pour les populations par l’annonce de la Parole qui libère et par la promotion d’oeuvres qui guérissent et dignifient. Le Frère aimait à me rappeler un schéma que j’avais jadis proposé pour l’homélie dominicaine, à savoir : viser à éclairer l’esprit, brûler le coeur, ouvrir les mains et mouvoir les pieds. Il prétendait qu’il s’y appliquait de son mieux.

LE MISSIONNAIRE DE SANKOFA

Dans la perspective de la réalisation du Projet « Centre Dominicain Théologie et Développement » à Yamoussoukro, le Vicariat régional avait ciblé quelques Frères envoyés aux études dans diverses disciplines en vue de constituer la future équipe des enseignants et chercheurs du Centre. C’est dans ce cadre que le Fr. Marcel fut envoyé aux Etats-Unis en 1997 pour le compte du CDTD. Il fut admis comme graduate à l’Université de Colorado pour l’obtention d’un PhD en sciences de l’hydraulique. Revenu au Vicariat en 2004, il n’a malheureusement pas pu achever la rédaction de sa thèse malgré l’insistance de ses Professeurs tous admiratifs de ses qualités intellectuelles (deux d’entre eux ont même séjourné à Yamoussoukro à l’instigation du Frère) et l’instante incitation du Prieur régional d’alors. Les raisons de la démotivation qui l’a conduit à renoncer à achever la rédaction de sa thèse sont complexes. Mais finalement, le Frère était pressé d’investir sur le terrain les connaissances et l’expérience acquises aux Etats-Unis. Il considérait qu’avec la science et la technologie apprises dans les amphithéâtres et les laboratoires américains pendant plus de 6 années, il n’avait pas besoin d’un diplôme pour se mettre à la tâche.

Effectivement, dès avant son retour des Etats-Unis, le Fr. Marcel avait mobilisé des groupes d’amis autour du Projet CDTD dont il parlait avec son enthousiasme habituel. Il avait géolocalisé et cartographié le site et dressé un plan d’occupation et d’implantation des futures structures sur les 50 hectares du terrain. Il avait une vision pour l’Afrique qu’il partageait volontiers à ses amis américains et qu’il voulait réaliser à travers le Projet CDTD. Le Groupe des amis du CDTD affréta un conteneur 40 pieds plein de divers matériels convoyés sur le site à Yamoussoukro et cotisa pour l’achat d’une camionnette offerte au Projet. De retour en Côte d’Ivoire, le Fr. Marcel se montra un propagandiste zélé du Projet, multipliant les conférences et les rétroprojections pour les Frères, les Soeurs et les laïcs dominicains. Il transforma le sigle rébarbatif (CDTD) en un imagé SANKOFA avec un logo illustré d’un calao stylisé.

Nommé Assistant du Prieur régional et Supérieur de la Communauté nouvellement installée sur le site d’Aboukro (2004), le Fr. Marcel mettra à profit son ingéniosité et l’esprit d’entreprise rapporté des USA pour implanter les premières structures et lancer les premières unités de production en agriculture et élevage avec le souci de l’écologie et de l’usage intégré des nouvelles technologies, notamment des TIC. Très vite SANKOFA devint une réalité complexe sur le terrain doté de voies d’accès internes et bénéficiant du service public de l’eau et de l’électricité. L’esprit fraternel qui règnait alors dans la petite Communauté des Frères leur permit d’implanter et d’entretenir avec l’aide de jeunes villageois un clapier, une bergerie, une porcherie, des poulaillers, un élevage de cailles, des cultures maraîchères, des champs de maïs, d’igname, de manioc, de papayes solos, d’agrumes, de jatropha etc., bref un mini-Eden avec de nouvelles techniques d’arrosage, d’épandage, de filtrage…

Le souci de l’environnement et l’alliance avec les villageois amenèrent les Frères à s’investir dans la formation agro-pastorale des jeunes des villages et campements voisins, avec en sus un cours contextualisé sur justice, paix et non-violence.

Il nous faut rendre un hommage mérité au Frère Marcel pour son rôle dans la réalisation du Projet SANKOFA dans lequel il s’est pleinement investi. Il y a cru et il s’y est impliqué avec enthousiasme dans l’espoir de poser les jalons d’une aventure d’envergure pour le Vicariat. Il s’est fait le missionnaire de SANKOFA bien au-delà de nos frontières, émerveillant l’auditoire lors d’une Assemblée générale à Nairobi au Kénya, où encore en France au cours des Journées provinciales, avec toujours cet enthousiasme communicatif qui le caractérisait. Avec conviction et abnégation, il a concrétisé sur le terrain la première phase du Projet SANKOFA, à savoir, le Centre Louis-Joseph LEBRET qui déroule depuis lors le volet agro-pastoral avec l’ambition d’assurer une formation aux technologies innovantes et à la responsabilité citoyenne.

LE TEMPS DE L’EPREUVE

L’éloignement du site du centre-ville n’a pas permis au Fr. Marcel de réaliser le projet d’une unité multimédia (Centre Albert Le Grand) prévue dans le cadre général de SANKOFA. Poussé par le désir d’investir ses connaissances en informatique et de répondre au besoin croissant des jeunes dans l’usage des NTIC, il décide un jour de louer une salle au Centre diocésain et d’y installer un cyber-café très vite pris d’assaut surtout par les élèves. Avec une équipe de jeunes employés formés à la maintenance du dispositif et à la gestion des services, Fr. Marcel a pu faire fonctionner cet outil quelque temps, avant de se rendre compte que l’activité n’était pas rentable et qu’il fonctionnait à perte : non seulement parce que les dépenses adjacentes pour le fonctionnement de cette mini-entreprise amoindrissaient fortement les bénéfices, mais aussi parce que les employés à qui le Frère faisait naïvement confiance « se sucraient » occasionnellement à son insu, tout ceci amenant l’entreprise à fermer.

Commença alors pour le Frère une douloureuse expérience qui entacha nombre des entreprises qu’il mena par la suite. Sa bonté de coeur et son tempérament généreux et quelque peu rebelle à une rigoureuse discipline l’exposèrent à des imprudences dans le management des affaires commerciales, si bien qu’il se retrouva à plusieurs reprises dans de sérieuses situations d’insolvabilité, fruit de risques inconsidérément pris dans de douteux montages financiers. Nul doute que le Frère dut énormément souffrir des accusations, mises en demeure et trahisons dont il fut l’objet. Comme dans certains jeux, le Frère a misé souvent gros et souvent perdu. Et le monde des affaires est impitoyable pour les perdants. Dans la bourrasque, le Frère a pu tenir en gardant profil bas et en évitant rigoureusement le piège de l’enrichissement personnel. Il était un moment pris dans un engrenage où il a pu, heureusement, éviter de tomber dans les dérives de Qnet et consorts. Puissent tous ceux que le Frères a éventuellement lésés dans les services qu’il a voulu leur rendre lui remettre à jamais les dettes maladroitement et imprudemment contractées.

Un dicton de mon terroir affirme que « l’Homme est 9, pas 10 », signifiant par là la finitude et l’imperfection congénitale de l’être humain. Il y a un envers, même aux qualités, aux vertus, aux talents, au génie. Toute entreprise humaine, même procédant des intentions et des desseins les plus nobles, est frappée au coin de l’échec, de l’erreur, de l’imperfection, de l’insatisfaction. On a besoin de plusieurs vies pour accomplir tous nos projets, réaliser tous nos désirs. Toute vie est une symphonie inachevée. Il nous faut l’accepter pleinement, et non nous y résigner tristement.

A-DIEU, FRERE MARCEL !

Nous gardons de notre Frère ce visage au sourire inaltérable, ce coeur généreux et accueillant et cet empressement à entreprendre pour venir en aide aux besogneux. Il aimait être tout à tous, heureux de rendre service et remettre debout une âme qui ploie. Je lui disais sous forme de boutade : tu as le coeur sur la main, mais prends soin aussi d’avoir la main sur le coeur pour le protéger et ne pas le surexposer… Allusion au fait que parfois, à vouloir aider tous ceux qui le sollicitaient, il pouvait en arriver à distraire des biens de la Communauté ou à dépasser (et même à déplacer) les bornes de la prudence. La réaction de notre gardien de nuit à l’annonce du décès du Fr. Marcel est instructive : « Il était spécial, pas comme les autres ; il accueillait tout le monde avec bienveillance et écoutait avec attention. Il faisait tout pour résoudre ton problème ! » Je crois que cette empathie qu’éprouvait le Fr. Marcel devant toute détresse a été amplifiée par la pratique du Judo (et peut-être du karaté) qui l’a aidé à une maîtrise de soi et à un parti-pris de non-violence qui n’empêche pas l’une ou l’autre éruption de colère vite éteinte.

Il est temps de se quitter, du moins sur le papier ! Un dernier souvenir, issu de notre correspondance en début d’année : en réponse aux souhaits que le Fr. Marcel m’adressait le 17 février dernier jour de mon anniversaire de naissance, je lui écrivais ceci : « Mon cher Zib, même au combat, tu te soucis d'offrir des fleurs à ceux que tu aimes ! Merci, Zib, et que Dieu te retourne au centuple en force, courage et confiance ta prière et ta fraternelle délicatesse à mon endroit. On est ensemble, on mène le même combat à l'issue certaine : entre les Mains du Père ! Zib, toi et moi, adossons-nous fermement à la Croix, appuyons-nous de toutes les forces de notre Foi à cette Croix si douloureuse et désarmante, et qui est notre unique Source d'Espérance, de Salut et de Gloire. Et blottissons-nous sous le Manteau de notre Maman Marie. Que Dieu t'accorde guérison et rémission de l'âme et du corps, et continue de me garder dans ta prière et dans ton affection. Bien à toi… »

Et voici sa réponse, datée du 18 février 2022 : « En toute gratitude fraternelle frère Sidbe! Sois tjrs rassuré de mon affection. « La Croix et la Résurrection sont notre boussole pour la vie du Christ qui se renouvelle en nous. "Sgr tu as changé mon deuil en une danse et mes habits funèbres en parures de joie." Ps 29. Zib.

A-Dieu, Fr. Marcel, que le Seigneur nous revête dès maintenant de parures de Joie afin que nous nous préparions à prendre part avec toi à la Danse éternelle devant le Trône de l’Agneau !

Fr. Sidbé SEMPORE, op

Visite de Mgr Roger HOUNGBEDJI, O.P au frères du couvent d'Abidjan en images

Ordination presbytérale des frères Franck, Théodore, Damien et Marius.

Le samedi 9 juillet 2022, a eu lieu l'ordination presbytérale de nos frères par Jean-Pierre Cardinal KUTWUA, Archevêque d'Abidjan.

Une messe d'action de grâce a été célébrée le lendemain de l'ordination des frères.

Homélie de frère Brice BINI, O.P

« Ah, ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la Bonne Nouvelle, qui annoncent le salut et la paix… »

Chers soeurs et frères en Christ,

C’est par la bonté infinie de Dieu que nous pouvons célébrer ce magnifique jour de nos frères Franck, Théodore, Damien et Marius ! Que Dieu soit loué éternellement ! Toute vocation est d’abord son appel, signe de son amour miséricordieux et de son assistance sans relâche. Qu’il soit donc béni éternellement dans la vie de ces nouveaux prêtres, dans la vie des communautés qu’ils vont servir toute leur vie, dans la vie de notre province et de l’Eglise en Afrique et dans le monde.

Ce jour n’a été possible aussi que par l’assistance et l’aide de nombreuses personnes qui ont porté sans relâche ces jeunes : Je voudrais, au nom du Provincial et de toute notre province dominicaine les remercier également, tous sans exception : parents, formateurs et bienfaiteurs, amis et compagnons de route… Merci à vous pour votre contribution si précieuse qui nous donne ces beaux fruits pour le renouveau de notre Ordre, de notre Eglise et du monde ! Nous savons que nous existons parce que vous existez ! Merci infiniment.

Par la grâce de Dieu, ce que vous avez fait n’a pas été vain : que Dieu vous le retourne en grâces surabondantes, vous permettant de continuer à les aider toujours davantage pour la cause commune qui nous réunit en Eglise : le salut total, le salut véritable, la Vie Eternelle à laquelle nous aspirons tous !

Lorsque nous prenons conscience que c’est bien ce qui nous réunit en Eglise, lorsque nous comprenons pleinement que, pour cette cause, Christ a donné sa vie et a ouvert à tous les portes du royaume de vie, rien ne peut nous arrêter dans notre engagement à sa suite. Alors seulement, les mots de la fin de l’évangile entendu tout à l’heure retentissent en nous de manière particulière : toi aussi, va, et fais de même !

A la suite du Christ, chacun est invité à réinterpréter de manière nouvelle la Parole de Dieu dans sa vie particulière pour vivre réellement et effectivement l’amour qui est le vrai sens de la vie, et surtout de cette vie à la suite du Christ qui ouvre à la Vie Eternelle. Chacun, sans exception, doit réinscrire dans son existence concrète la vérité de la Parole de Dieu qui n’est rien d’autre que la charité véritable et concrète, autrement dit, la fraternité authentique. C’est le message fondamental des textes de ce 15ème dimanche du temps ordinaire de l’année C ! De ce que l’Evangile nous enseigne, par cette belle parabole du bon samaritain, il apparaît que la Fraternité concrète et authentique, n’est pas que donnée – par le sang, par la famille, par la fonction – ; elle est surtout intelligence des situations où la vie est en danger et appelle le soin et la protection ! En conséquence, pour ceux qui veulent avoir part à la Vie Eternelle qui est communion parfaite au Christ, et, par lui, au Père, la fraternité se révèle comme paradigme authentique de la vérité de l’amour.

Mes jeunes frères dans l’Ordre et dans le sacerdoce, c’est le cadre dans lequel vous commencez votre ministère sacerdotal : ne l’oubliez jamais ! Félicitations à vous ! persévérance jusqu’au bout !

En me demandant d’assurer l’homélie de ce jour, vous attendiez certainement que je vous dise, de mon point de vue, comment faire pour vivre convenablement votre ministère sacerdotal, tenir jusqu’au bout, comment faire pour être heureux et vous épanouir pleinement par et dans ce ministère, car la grâce du sacerdoce appelle des responsabilités concrètes. Hier, Mgr vous a déjà appelés à la prière profonde et à l’honnêteté de vie ; aujourd’hui, je n’ai rien d’autre à ajouter que ce que nous venons d’entendre : toi aussi, va, et fais de même pour avoir part à la vie éternelle !

Oui, allez, et faites de même : que le Christ, que son Eglise, que Saint Dominique et l’Ordre des Prêcheurs, dans une fidélité intelligente et inventive ! Ces responsabilités ne sont pas au-delà de vos forces, comme le suggère la 1ère lecture. Dieu ne nous demande rien qu’il ne donne d’avance la grâce de le réaliser parfaitement. Ce qui vous est demandé, c’est de « sanctifier le peuple de Dieu, le conduire et l’enseigner au nom du Christ » dans la communion avec l’Eglise.

Vous n’êtes pas sans savoir que ces derniers temps, dans un contexte de commercialisation à outrance où tout se vend et s’achète et où la gratuité – vérité fondamentale de la fraternité – n’existe plus, les gens croient de moins en moins à l’authenticité de la vocation religieuse et sacerdotale. Beaucoup pensent qu’on devient religieux et prêtre comme on devient fonctionnaire, pour gagner sa vie. Il semble que nous-mêmes, prêtres et religieux, par nos irresponsabilités répétées, sommes les premiers à décrédibiliser cette belle vocation aux yeux du monde. C’est là, me semble-t-il, l’un de vos premiers défis : comment conjuguer la promotion humaine indispensable aujourd’hui avec l’évangélisation effective et l’annonce de Jésus-Christ comme unique Sauveur dans nos pays de grandes pauvretés, sans paraître ni commerçant mercantile ni évangéliste fondamentaliste ?

Depuis le début de votre formation, vous savez que le prêtre est foncièrement imitateur du Christ, serviteur de Dieu, dispensateur des grâces du salut. En ce sens, il n’est ni commerçant ni vendeur d’illusion, à la charismatique à tous vents ou aux paroles incantatoires stériles : le prêtre sert Dieu, il ne se sert pas de lui ; il est au service du peuple de Dieu, il ne met pas le peuple de Dieu à son service, il n’instrumentalise pas le peuple de Dieu !

Servir Dieu et son peuple, c’est d’abord se mettre à leur écoute attentive pour recueillir l’authentique parole de Dieu pour son peuple et porter à Dieu les intentions et soucis de son peuple, intercéder pour lui auprès de Dieu ! En cela, le prêtre est bien un pontife car il relie Dieu et son peuple. Il rend manifeste la présence de Dieu dans son peuple et agrège celui-ci à son Seigneur, Sauveur et Dieu. Mais, vous le savez aussi, on marche sur le pont, le pont ne doit marcher sur personne, il ne doit écraser personne ni céder sous le poids d’aucune charge ! Le bon samaritain ne marche pas sur le voyageur laissé à moitié mort, plutôt il commence par le soigner d’abord, puis le porte lui-même, le chargeant sur sa propre monture et le conduit à l’auberge…pour mieux le soigner…

Si ce parcours vous inspirait une vraie théologie du développement en Afrique, percevant en ce malade « le petit et le frère du Christ lui-même… » et en cette auberge soit celle de notre Père Saint Dominique soit l’Eglise elle-même, vous serez en phase avec ce qui préoccupe actuellement les frères de notre province… et pourrez assurer la relève dans la gestion adéquate des oeuvres mises en place pour cela. Dans tous les cas, l’avenir vous appartient…